Antes de que este continente fuera llamado América, ya tenía nombre. De hecho, tenía muchos, eran formas de comprender el mundo, nombres nacidos desde dentro, desde la relación profunda entre los pueblos y la tierra que habitaban.

Uno de los más antiguos y documentados es Abya Yala, término del pueblo Kuna (Guna), utilizado mucho antes de 1492 y que significa tierra viva o tierra en plena madurez. Abya Yala no designaba una posesión ni un territorio conquistable, sino que nombraba un organismo. La tierra no era un objeto, era un ser con el que se convivía.

En Mesoamérica, los pueblos nahuas hablaban de Cem Anáhuac “la tierra rodeada por aguas”. No era una descripción geográfica sino una concepción del mundo, un espacio contenido, equilibrado, vinculado al agua como origen y sostén de la vida. En los Andes, el gran territorio era conocido como Tawantinsuyu, “las cuatro regiones unidas”, una noción simultáneamente geopolítica, espiritual y cósmica. No se trataba solo de administrar tierras, sino de mantener el equilibrio entre regiones, pueblos, deidades y ciclos del tiempo.

Ninguno de estos nombres implicaba descubrimiento. Ninguno hablaba de conquista. Eran nombres que no necesitaban validación externa, porque no nacían del acto de poseer, sino del acto de habitar.

El punto de ruptura ocurre en 1507, cuando el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publica el mapa Universalis Cosmographia y decide llamar a estas tierras “America”, en honor a Américo Vespucio, ese fue el primer acto cartográfico de apropiación simbólica.

Nombrar no es un acto neutro, es definir el origen. Al cambiar el nombre, se reescribe la historia y ya no se trata de tierras con memoria propia, sino de un “nuevo mundo” descubierto por Europa. América nace así no desde sus pueblos, sino desde el relato del conquistador.

Pero ese fue solo el primer movimiento, el segundo acto fue más silencioso y más profundo, la orientación del mundo. Durante siglos se consolidó un tipo de mapa donde el Norte siempre aparece arriba y esto no responde a ninguna ley natural, no hay arriba ni abajo en el espacio, es una convención cultural que se volvió norma.

Esta convención se impuso definitivamente con la proyección de Gerardus Mercator en 1569, diseñada para facilitar la navegación europea. Su función era práctica, pero sus consecuencias fueron ideológicas. Europa quedó centrada, agrandada y elevada; África y América del Sur, reducidas y desplazadas hacia abajo.

El mapa empezó a enseñar una idea sin decirla, que arriba significaba poder y abajo significaba subordinación.

Durante generaciones, aprendimos a ver el mundo desde ese esquema sin cuestionarlo. El mapa dejó de ser una herramienta para convertirse en un dispositivo de pensamiento. No solo mostraba territorios, sino que enseñaba jerarquías.

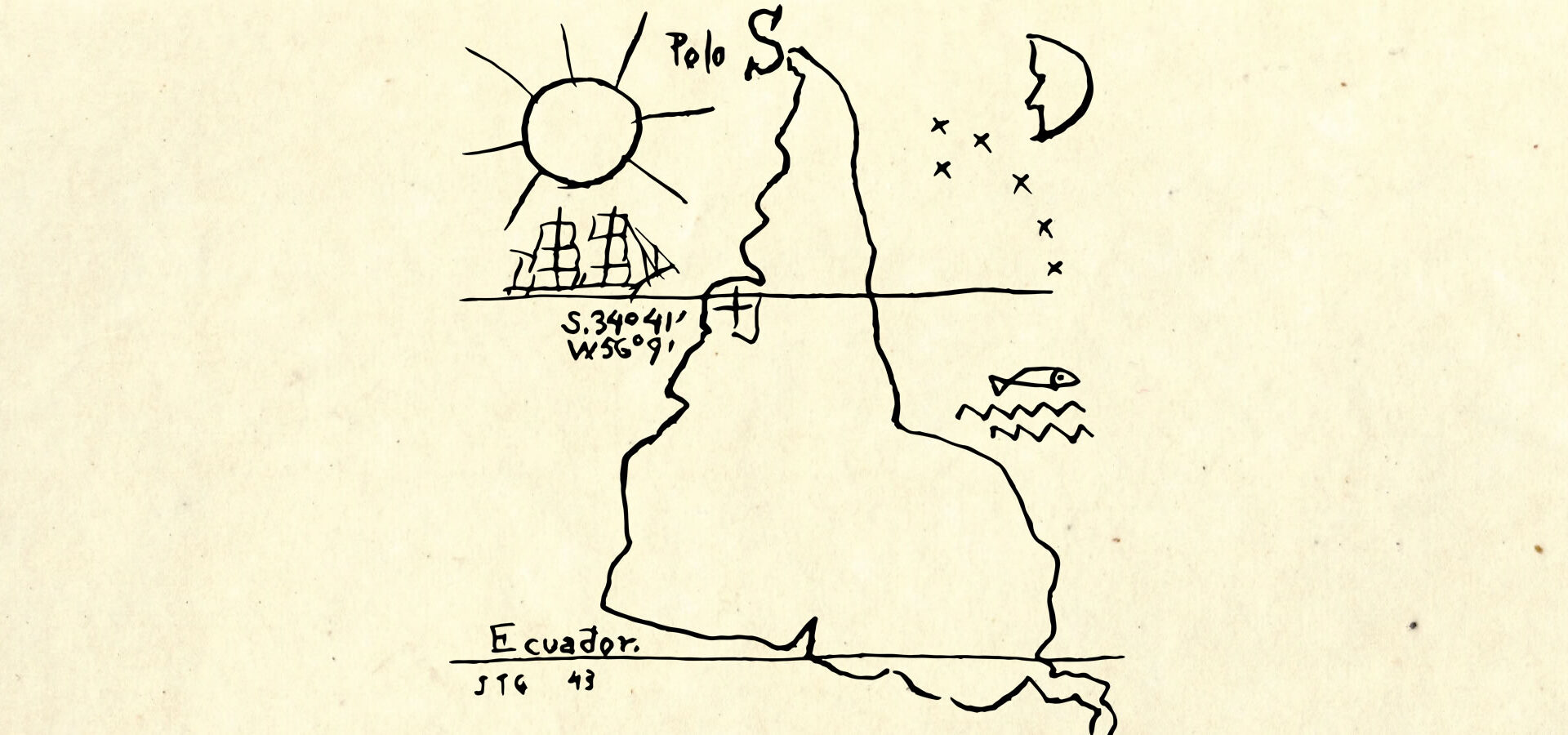

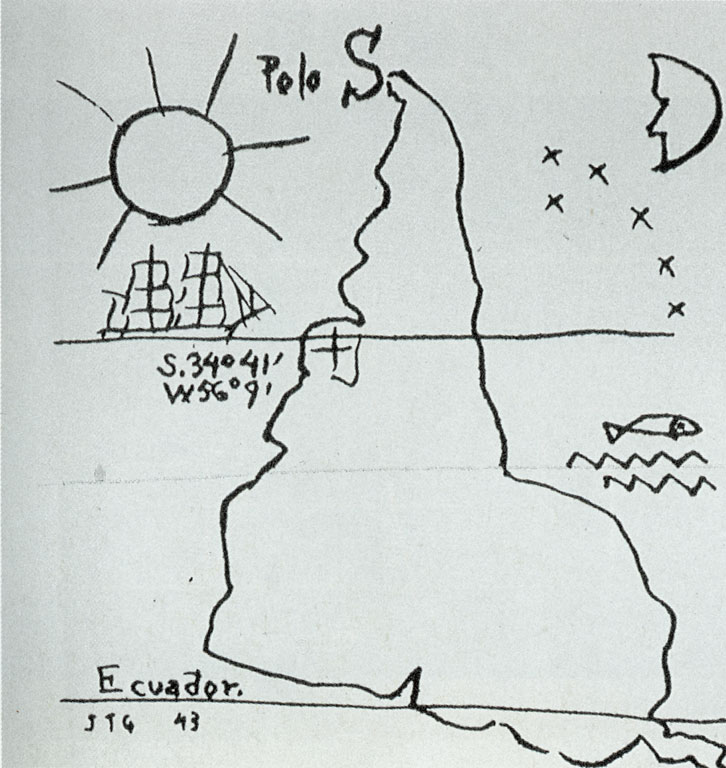

Recién en 1943, el artista y pensador uruguayo Joaquín Torres García rompe conscientemente con ese orden y dibuja su célebre América Invertida… Fue una declaración política y cultural. Torres García lo dijo con claridad: “Nuestro norte es el Sur.”

Al invertir el mapa, expuso algo fundamental, que la orientación tradicional no es neutral, es una construcción cultural al servicio del poder. Su gesto no pretendía negar la geografía, sino desnaturalizar la jerarquía. América del Sur no como apéndice del mundo, sino como eje con identidad propia. Invertir el mapa no cambia el territorio, pero cambia la mirada. Y cambiar la mirada es el primer paso para cambiar la historia que creemos verdadera.

Esta lectura conecta con lo que plantean obras como El Misterio de Belicena Villca, que la historia de estas tierras fue fragmentada y ocultada porque aquí existía una memoria distinta del tiempo, del origen y del sentido del mundo. Cambiar los nombres, orientar el mapa, distorsionar el pasado, todo forma parte del mismo mecanismo.

No se trató solo de conquistar territorios, sino de desactivar sistemas de conocimiento. Presentar a las civilizaciones antiguas como primitivas, incompletas o atrasadas fue una estrategia para justificar la dominación. Sin embargo, esas civilizaciones guardaban saberes complejos sobre astronomía, arquitectura, organización social, espiritualidad y relación con la naturaleza. El problema nunca fue la falta de conocimiento, fue que ese conocimiento no encajaba con el relato europeo del progreso.

Cuando el mapa se invierte, ya no solo cambia la geografía. Empieza a invertirse la historia. Aparecen preguntas incómodas: ¿quién decidió qué es el centro?, ¿quién puso los nombres?, ¿quién escribió el origen?, ¿quién definió qué conocimiento vale y cuál no? La historia no es como nos la contaron porque no fue escrita desde todos los lados. Fue escrita desde arriba, desde el Norte, desde el poder. Revisar los nombres, cuestionar los mapas y recuperar las memorias no es un ejercicio nostálgico. Es un acto crítico. Es entender que la historia no está cerrada, y que aún estamos a tiempo de mirar el mundo desde otros ejes.

Porque cuando se invierte el mapa, no se pierde el rumbo. Se recupera.